労働契約において、会社には「労働者に仕事を与える」だけでなく、「安全に働ける環境を整える」責任があります。これを 安全配慮義務 と呼びます。

法律上は明文化されていない部分も多いですが、判例によって確立されてきた重要な概念であり、企業のリスク管理においても大切なポイントです。

この記事では、安全配慮義務の基本的な意味や根拠、具体的な内容、そして実務での注意点をわかりやすく解説します。

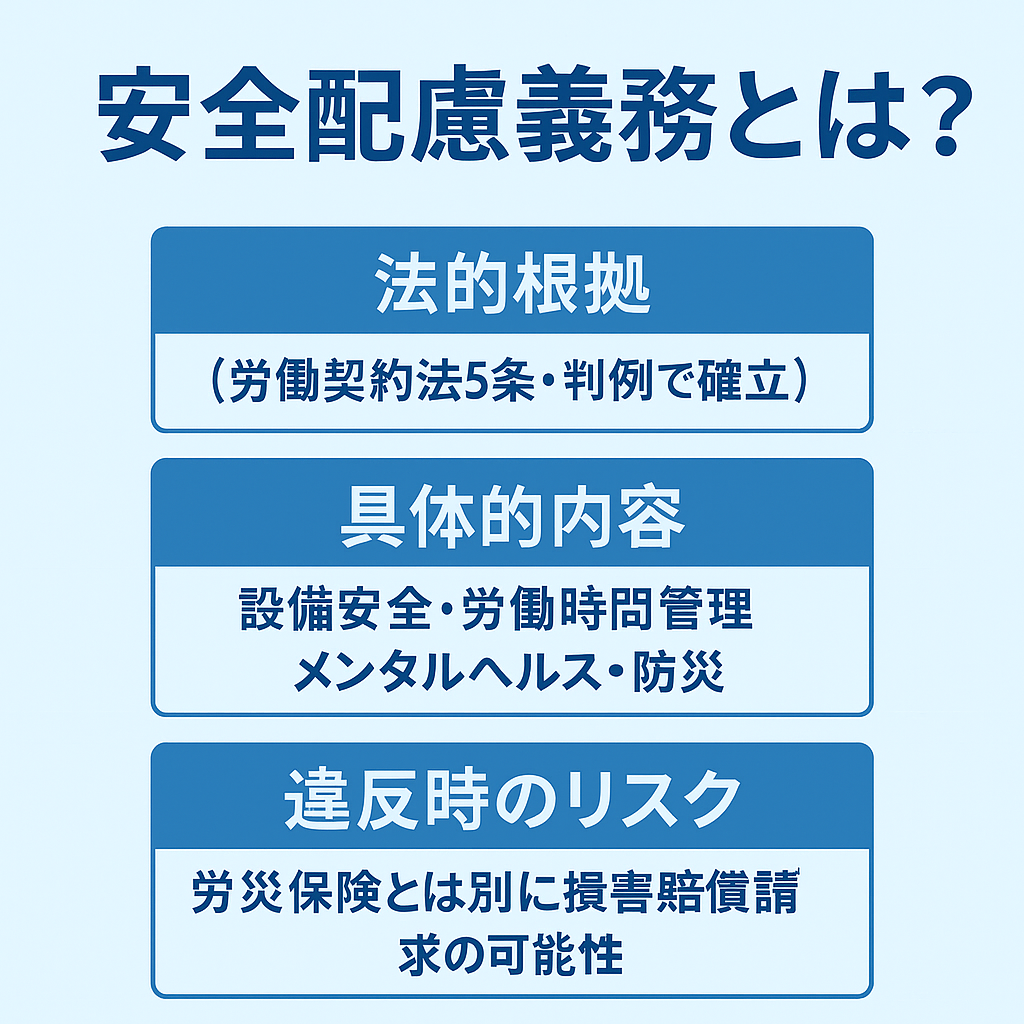

安全配慮義務とは?

安全配慮義務とは、会社が労働契約に基づき、労働者の生命や健康を守るために必要な措置を講じる義務のことです。

労働者が業務に従事する際、危険にさらされないように配慮する責任が会社に課せられています。

👉 たとえば、工場での機械操作に安全装置を設置したり、長時間労働による過労を防止したりするのも安全配慮義務の一部です。

法的根拠

安全配慮義務は労働契約法や労働安全衛生法に明記されているわけではありませんが、判例を通じて確立されました。

- 昭和50年最高裁判決(川義事件)

労働契約には「安全に働けるように配慮すべき義務」が黙示的に含まれると判断。 - 労働契約法第5条

「使用者は、労働者の生命・身体等の安全を確保するよう配慮するものとする」と明文化。

👉 現在では労働契約法5条により、法律上も明確に位置づけられています。

具体的な内容

- 設備や環境の安全確保

- 防護柵や安全装置の設置

- 職場の衛生管理(換気・照明など) - 労働時間や健康への配慮

- 過労死防止のための労働時間管理

- 定期健康診断の実施 - メンタルヘルスへの配慮

- ハラスメント対策

- 心理的負担を軽減する仕組みづくり - 災害時の安全確保

- 火災や地震の避難訓練

- 防災マニュアルの整備

違反した場合の責任

安全配慮義務を怠った場合、会社は損害賠償責任を負う可能性があります。

- 労働災害が発生した場合、労災保険とは別に損害賠償請求を受けることもある

- 精神疾患や過労死に関する裁判でも、会社の安全配慮義務違反が争点になることが多い

- 判例では、管理監督者の対応や労働時間の把握が不十分な場合に責任が認められている

実務での注意点

- 労務管理を徹底し、労働時間を正確に把握すること

- ハラスメント防止研修や相談窓口を設けること

- 安全衛生委員会を設置し、定期的に職場環境をチェックすること

- 災害時のマニュアルを整備し、全従業員に周知すること

まとめ

- 安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を守るために会社が負う責任

- 判例を通じて確立され、労働契約法5条により法律上も明記された

- 設備、労働時間、メンタルヘルス、防災など幅広い分野で必要な配慮が求められる

- 違反した場合は損害賠償責任を負う可能性があり、企業にとっても大きなリスク

👉 安全配慮義務は「当たり前のこと」と思われがちですが、実際には具体的な対応が求められる重要な義務です。企業も労働者も正しく理解し、安心して働ける職場をつくっていきましょう。

コメント