結論:原則「選べません」。

- 業務上・通勤災害が原因 → 労災保険の休業(補償)給付(+休業特別支給金)が対象。

- 業務外の病気・けが → 健康保険の傷病手当金が対象。

同一の傷病について同じ期間に両方を受け取ることはできません(併給不可/調整対象)。

詳細解説

① 対象となる原因

- 労災(休業(補償)給付):業務災害・通勤災害で療養のために労務に服せないとき。

- 傷病手当金:業務外の病気・けがで労務不能となり賃金が支払われないとき。

② 支給額の目安

- 休業(補償)給付:給付基礎日額の60%/日(4日目以降)

+ 休業特別支給金 20%(上乗せ)→ 実質80%相当。 - 傷病手当金:標準報酬日額の2/3(約66.7%)/日。

③ 待期・初日3日の扱い

- 双方とも待期3日で4日目から支給。

- 労災の場合、最初の3日間は会社が「休業補償(労基法)」として平均賃金の60%以上を負担(賃金支給で充足していればOK)。

- 傷病手当金は、最初の3日間に賃金が支払われていると待期に算入される扱いに注意(不就労でも賃金支給があればその日は手当金対象外)。

④ 期間の上限・医療費の違い

- 休業(補償)給付:治ゆまで(労務不能が続く限り)。医療費は原則自己負担なし(労災指定医療機関へ)。

- 傷病手当金:原則最長1年6か月。医療費は通常の健保(3割自己負担等)。

⑤ 併給(重複)について

- 同一傷病・同一期間に併給不可。

- ただし実務では、労災認定に時間がかかることがあり、いったん傷病手当金を仮に受給→のちに労災認定されたら差額調整や返還が発生することがあります(健保側が後から調整)。

⑥ 「選べる」の誤解を解く

- 原因が業務上・通勤災害なら労災一択(原則、健保の傷病手当金対象外)。

- 原因が業務外なら健保の傷病手当金。

- 迷うとき(因果の判断が難しいとき)は、まず労災申請を検討しつつ、会社・健保・労基署と記録を残して並行相談。後日認定・不認定に応じて調整します。

試験ポイント

- 出やすい数字

- 休業(補償)給付=60%+休業特別支給金20%(合計実質80%)。

- 傷病手当金=2/3。

- 待期3日→4日目から支給(両制度)。

- 対象の切り分け

- 労災:業務・通勤が原因。医療費は原則自己負担なし。

- 傷病手当金:業務外が条件。最長1年6か月。

- 実務との違い(押さえどころ)

- 労災は労基署、傷病手当金は**健康保険(協会けんぽ・健保組合)**が窓口。

- 労災は**初日3日間の会社負担(平均賃金60%以上)**の扱いを忘れがち。

- 併給不可だが、認定前の仮受給→後で調整が起こりうる。

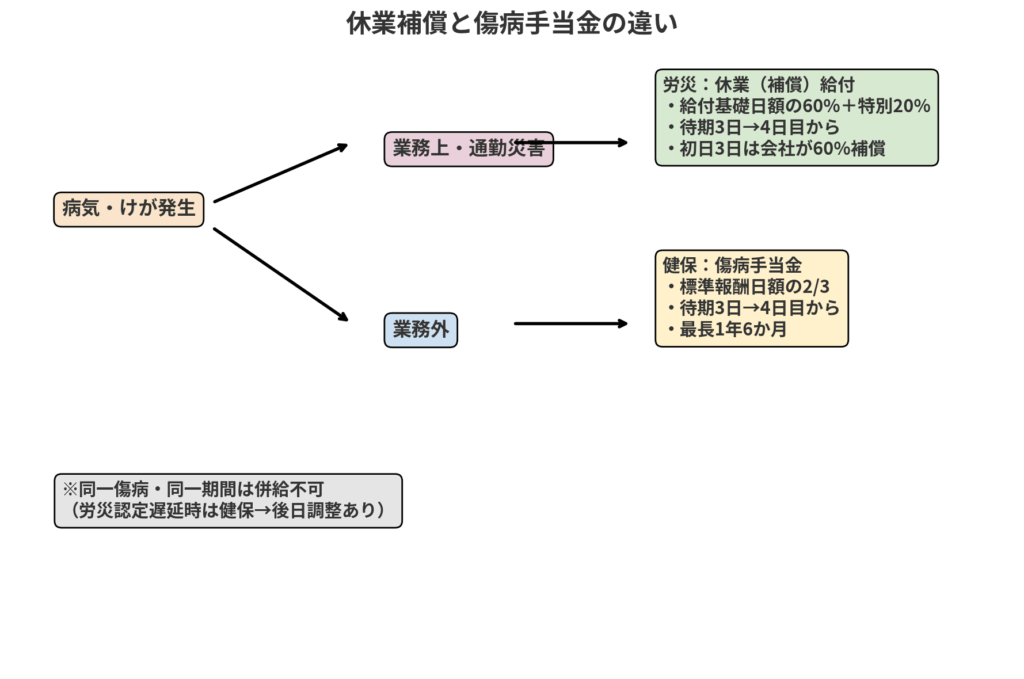

図解イメージ

図:休業補償と傷病手当金の違い

- 労災(休業(補償)給付):業務上・通勤災害が対象。給付基礎日額の60%+特別支給金20%(実質80%)。待期3日後の4日目から支給。最初の3日間は会社が平均賃金の60%以上を補償。

- 健保(傷病手当金):業務外が対象。標準報酬日額の2/3を支給。待期3日後の4日目から支給、最長1年6か月。

- 共通注意点:同一傷病・同一期間の併給は不可。労災認定に時間がかかる場合は、健保から仮支給→後日調整となるケースがある。

👉 試験では「数字(60%+20%/2/3/待期3日/1年6か月)」と「対象の切り分け(業務上=労災/業務外=健保)」が頻出。

まとめ

- 原因が業務・通勤→労災、業務外→傷病手当金。

- 同一傷病・同一期間の併給は不可(後日調整あり)。

- 休業(補償)給付60%+特別20%、傷病手当金2/3。

- 待期3日は共通、労災は初日〜3日を会社が休業補償(60%)。

- 実務は窓口が異なる(労基署/健保)。迷うときは記録を残しつつ相談・申請の順序を設計。

コメント