仕事中や通勤中にケガや病気をしたときに頼りになるのが 労災保険 です。

しかし「どんなケースでも労災が認められるのか?」というとそうではなく、一定の基準があります。

この記事では、労災の認定基準について、具体例を交えながらわかりやすく解説します。

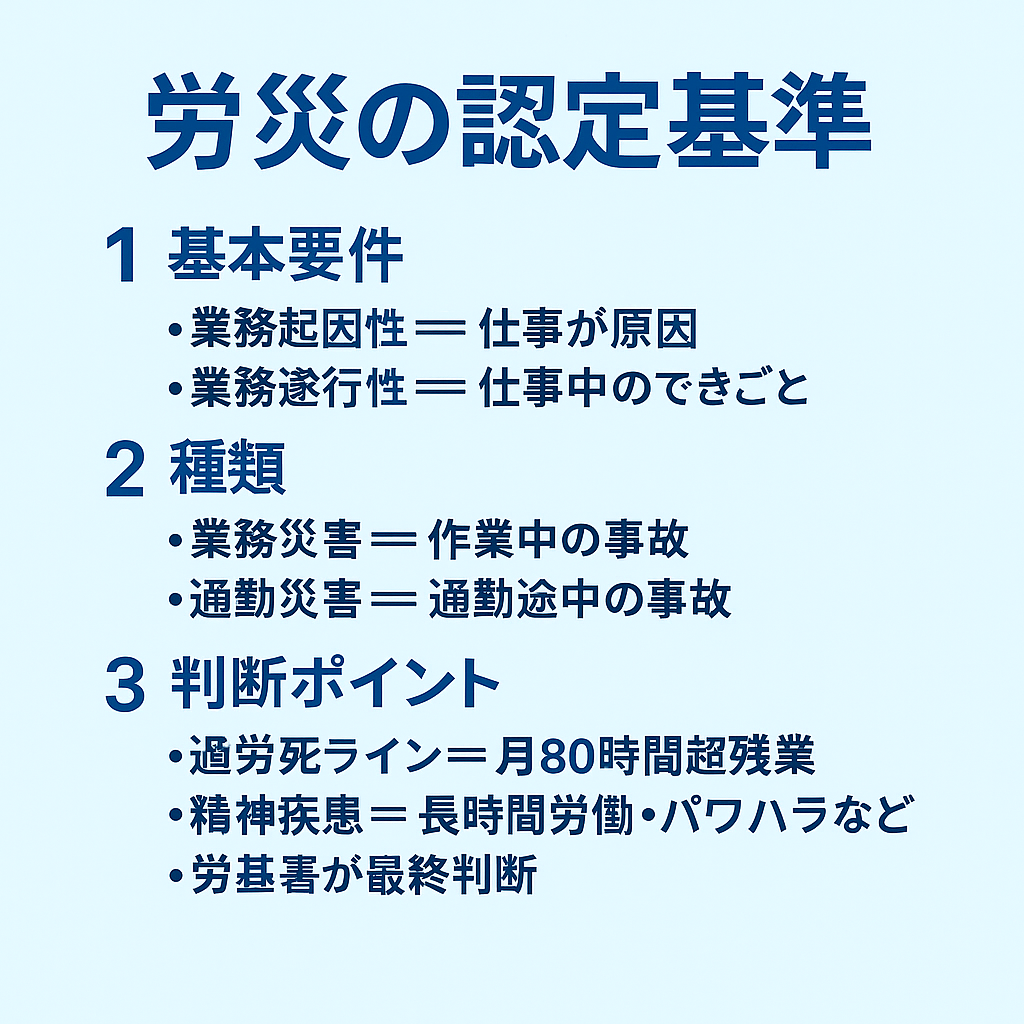

労災認定の基本的な考え方

労災保険が適用されるには、次の2つの要件が必要です。

- 業務起因性

→ ケガや病気が「仕事が原因」で発生したかどうか。 - 業務遂行性

→ ケガや病気が「仕事中に」発生したかどうか。

この2つを満たすことで労災と認められるのが原則です。

業務災害と通勤災害

労災には大きく2種類があります。

- 業務災害

→ 仕事そのものが原因で起きた災害(例:工場での機械事故、建設現場での転落など) - 通勤災害

→ 通勤途中に発生した災害(例:通勤電車での事故、自転車通勤中の転倒など)

認定基準の具体例

労災認定の可否は、ケースごとに判断されます。代表的な例を見てみましょう。

- 明確に認められるケース

- 工場作業中の機械によるケガ

- 高所作業中の転落

- 通勤途中の交通事故 - グレーゾーンのケース

- 出張先での飲食中のケガ(業務関連か私的かで判断)

- 残業後の体調不良(過労死ラインとの関係で判断)

過労死ラインと精神疾患

労災認定のなかで注目されるのが「過労死ライン」です。

- 時間外労働が月80時間を超える と、過労死との関連性が強く疑われます。

- 精神疾患も、長時間労働やパワハラなど職場環境との因果関係が認められると労災認定されます。

認定の流れ

- 労働者が会社に労災を申請

- 会社が所轄の労働基準監督署に提出

- 労基署が調査・判断を行う

- 労災認定されれば保険給付が開始

👉 労基署は、医師の診断書や勤務記録などの証拠をもとに判断します。

注意点

- 自己都合のケガ(私的な外出や飲酒による事故など)は対象外

- 通勤ルートを大きく逸脱した場合は通勤災害に認められないことがある

- 会社が認めなくても、労基署が最終判断を行うため申請は可能

まとめ

- 労災認定には「業務起因性」と「業務遂行性」の2つが必要

- 業務災害と通勤災害があり、事例ごとに判断される

- 過労死ライン(月80時間残業)やパワハラも認定対象になることがある

- 労災申請は労基署が最終判断を行うため、泣き寝入りせず相談することが大切

👉 労災の認定基準を知っておくことで、もしもの時に安心して制度を利用できます。

コメント