「過労や職場のストレスでうつ病になった場合、労災として認められるの?」

現代の労働環境では、長時間労働やパワハラなどによる メンタル不調 が深刻な社会問題となっています。かつては労災といえば肉体的なケガが中心でしたが、今では精神的な健康被害も労災の対象として扱われるようになっています。

本記事では、メンタル不調が労災に認定される仕組みや条件、実際の事例、そして予防や対応のポイントについて詳しく解説します。

1. メンタル不調が労災の対象になる背景

日本では長時間労働や過労による心身の不調が以前から問題視されてきました。特に1990年代以降、過労自殺(過労による自死) の増加を背景に、精神障害も労災の対象に含めるよう制度が整備されました。

厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」を定め、これに基づいて労災認定が行われています。

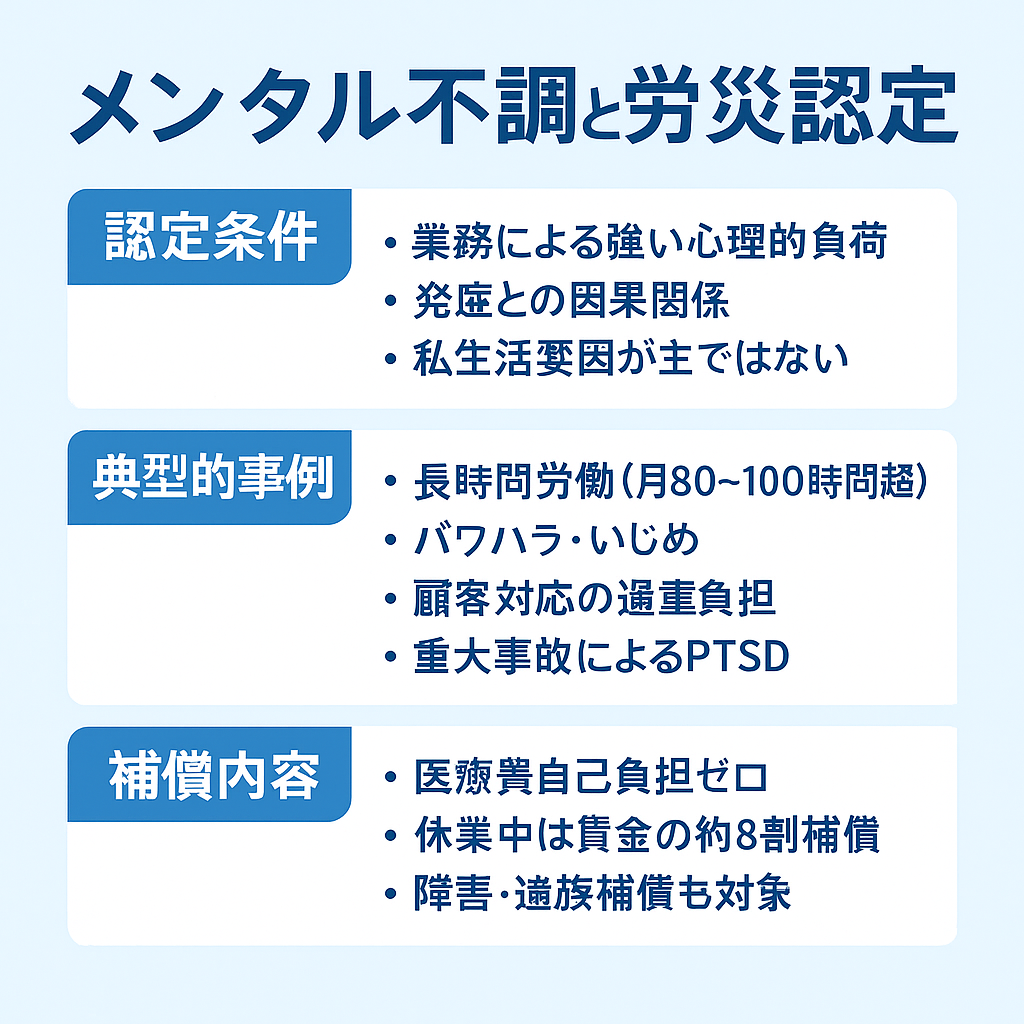

2. 労災認定されるための基本条件

精神障害が労災として認められるには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

- 業務による強い心理的負荷があったこと

- 長時間労働(例:月100時間を超える残業など)

- 職場でのいじめやパワハラ

- 重大なトラブルや事故への関与

- その後に発症した精神障害であること

- うつ病、不安障害、適応障害など

- 業務以外の要因が主な原因ではないこと

- 家庭内のトラブルや私生活の要因よりも、業務が主要因であること

これらが認められれば、労災として認定されます。

3. 実際に認定されやすいケース

実際に労災として認定されやすい事例には、次のようなものがあります。

- 月80〜100時間以上の残業が続いてうつ病を発症

- 上司や同僚からのパワハラで適応障害を発症

- 顧客からの過度なクレーム対応が長期に続き、精神的に疲弊

- 重大な労働災害や事件に関与し、PTSDを発症

一方で、業務との因果関係が弱い場合や私生活の問題が大きい場合には、認定が難しいこともあります。

4. 労災として認められた場合の補償

労災認定を受けると、以下のような補償を受けることができます。

- 療養補償給付(医療費自己負担ゼロ)

- 休業補償給付(休業期間中は賃金の約8割が支給)

- 障害補償給付(後遺症が残った場合)

- 遺族補償給付(過労自殺の場合、遺族が受給)

精神障害の場合でも、肉体的なケガと同じように制度が適用されます。

5. 予防と対応のポイント

労災認定を受けることは最後の手段であり、まずは メンタル不調を防ぐこと が重要です。

- 会社の取り組み

- 長時間労働の是正

- ハラスメント防止体制の強化

- 産業医やカウンセリング制度の活用

- 労働者自身のセルフケア

- 睡眠・休養の確保

- ストレスの早期発見と相談

- 無理をせず休む勇気を持つ

- 社会全体の動き

- 働き方改革の推進

- 精神障害の労災認定基準の見直し

6. まとめ

- メンタル不調もうつ病や適応障害などの精神障害は労災の対象になりうる

- 認定には「業務による強い心理的負荷」「発症との因果関係」「私生活要因が主ではないこと」が必要

- 認定されれば、療養補償給付や休業補償給付などの制度を利用できる

- しかし大切なのは、労災になる前に予防すること

👉 職場環境や労働時間を見直し、労働者と会社が協力して心の健康を守ることが重要です。

コメント