社会保険料は、会社員や公務員にとって毎月の給与から天引きされる大きな金額のひとつです。しかし、実際にどのように計算されているかを理解している人は意外と少ないかもしれません。この記事では、社会保険料の基本的な仕組みから具体的な計算方法までを、初めて学ぶ方にもわかりやすく解説します。

1. 社会保険料とは?

社会保険料とは、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険など、社会保険制度を支えるために加入者が負担するお金です。会社員の場合は、給与から自動的に天引きされ、会社と労働者が折半して負担しています。

特に大きな割合を占めるのが 健康保険料と厚生年金保険料 です。雇用保険料は比較的少額ですが、給与明細を見るとしっかり記載されています。

2. 標準報酬月額と等級

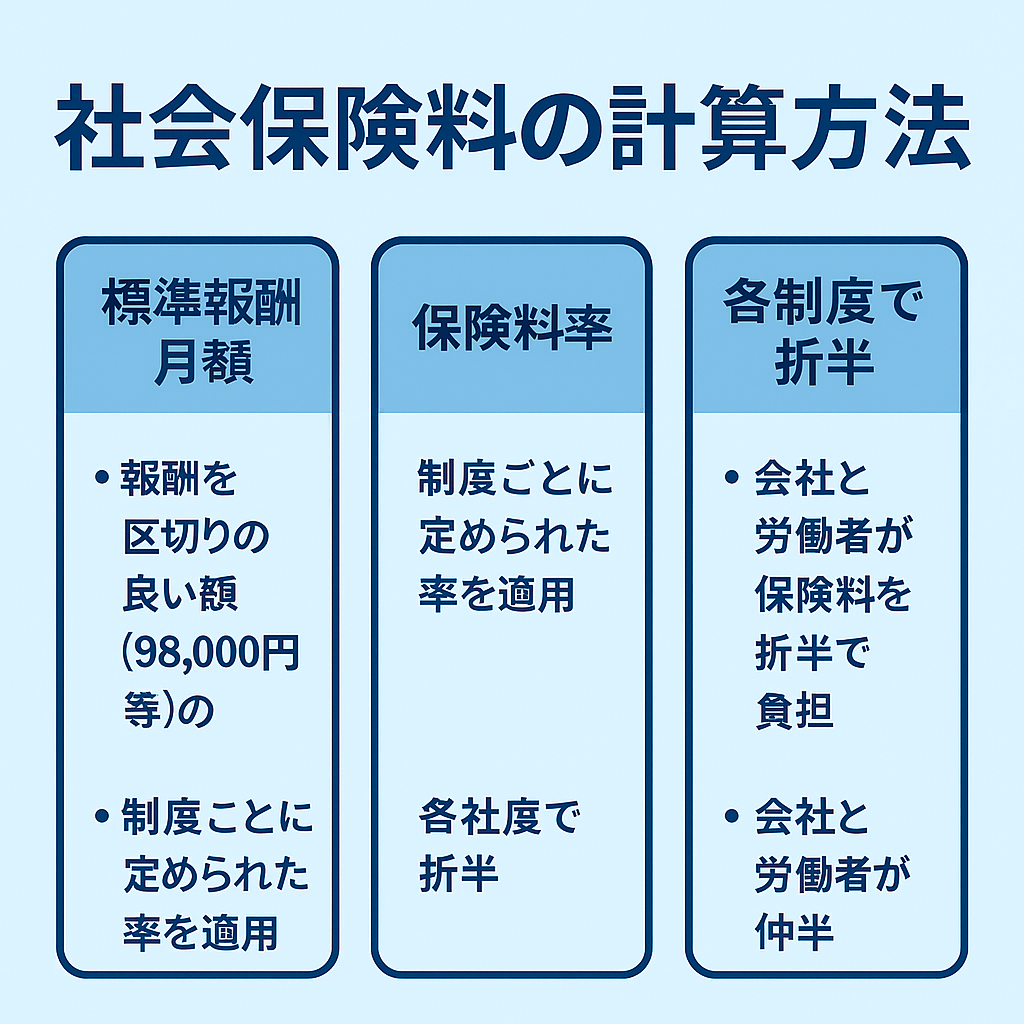

社会保険料の計算のベースになるのは「標準報酬月額」です。これは、毎月の給与をそのまま使うのではなく、給与の範囲ごとに区分された「等級」に当てはめて決定されます。

たとえば、ある月の給与が 28万円 の場合、標準報酬月額の等級表を見ると「28万円」に近い区分が選ばれ、その金額に基づいて保険料が算出されます。

この仕組みによって、毎月の給与が多少変動しても、社会保険料は安定して計算されるようになっています。

3. 健康保険料の計算方法

健康保険料は、標準報酬月額に「健康保険料率」をかけて計算します。保険料率は全国一律ではなく、加入している健康保険組合や協会けんぽごとに異なります。

たとえば、標準報酬月額が 28万円、保険料率が 10% の場合:

28万円 × 10% = 28,000円

この金額を 会社と労働者で折半 するため、労働者本人が負担するのは 14,000円 です。

4. 厚生年金保険料の計算方法

厚生年金保険料も同じように、標準報酬月額に「厚生年金保険料率」をかけて計算します。こちらは全国共通で、令和5年度は 18.3% です。

たとえば標準報酬月額が 28万円 の場合:

28万円 × 18.3% = 51,240円

これも会社と労働者が半分ずつ負担するので、本人の負担額は 25,620円 です。

5. 介護保険料と雇用保険料

40歳から64歳までの人は、健康保険料に加えて「介護保険料」も上乗せされます。介護保険料率は地域によって異なります。

また、雇用保険料は給与に対して一定の割合(一般の事業の場合は0.6%など)をかけて算出されます。こちらは比較的少額ですが、しっかり給与明細に記載される項目です。

6. 年に1度の見直し

社会保険料は毎年4月〜6月の給与をもとに「標準報酬月額」を決定し、9月から翌年8月まで適用されます。つまり、昇給や賞与によって給与が変わっても、その影響はすぐには反映されず、年に1度の見直しで調整される仕組みです。

7. 社労士試験や実務でのポイント

- 標準報酬月額と等級表 を覚えることが必須

- 健康保険料率・厚生年金保険料率は数字がよく出題される

- 実務では「会社と労働者が折半」する点が重要

社会保険料は、給与計算や労務管理で避けて通れないテーマです。試験勉強としても、また実務のためにも「なぜこの金額が天引きされているのか」を理解しておくことが大切です。

まとめ

社会保険料は、給与から天引きされる大きな金額ですが、その計算の仕組みは「標準報酬月額」と「保険料率」でシンプルに決まります。健康保険料・厚生年金保険料を中心に、介護保険や雇用保険も加わり、会社と労働者が折半で負担しています。

数字だけを見ると複雑に感じますが、仕組みを理解すると「給与明細がなぜこの金額なのか」がスッキリ理解できるようになります。

コメント